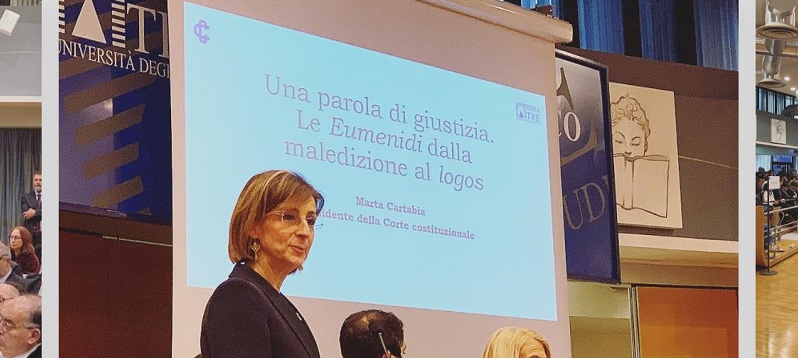

Roma

Inaugurazione Anno accademico Roma TRE

Marta Cartabia

23 gennaio 2020

Una parola di giustizia. Le Eumenidi dalla maledizione al logos

E' davvero un onore e una gioia grande partecipare allinaugurazione dellanno accademico di un ateneo a me caro, per la presenza di tanti colleghi con cui ho condiviso importanti attività scientifiche, didattiche e culturali in senso lato, per lapertura e il dinamismo che lo contraddistingue, per il senso di comunità che si respira in ogni iniziativa, per laffabilità di tutte le persone che lo abitano, a partire dal tratto umano inconfondibile di chi ricopre la massima responsabilità. Mi si consenta di premettere qualche parola sulla scelta del tema. Eumenidi: una tragedia di Eschilo del V secolo a.C. incentrata sul problema della giustizia. Perché ritornare a un testo così remoto? Perché, soprattutto, da parte di chi non è unesperta di cultura, lingua e civiltà della Grecia antica, ma si occupa di giustizia del nostro tempo? Invero, non è la prima volta che mi occupo di questi temi e se mi accingo a prendere nuovamente la parola a partire da una tragedia classica è per la convinzione che i testi a cui oggi ci accostiamo ci conducono in un mondo senza tempo che parla a ogni tempo, sanno raggiungere ogni uomo e a ogni donna, in qualunque condizione e in qualunque epoca, per quella energia di reiterazione di cui parlava Steiner che la tragedia porta con sé, cioè la loro inesauribile capacità di inventare storie (E. Cantarella). Storie che sono attuali, non da attualizzare: perché narrano i problemi della polis collocandoli in un contesto mitico, che conferisce alla narrazione quella distanza tragica che la spoglia di ogni contingenza e la focalizza sulle dinamiche proprie di ogni relazione umana e sociale di sempre. La chiave di ingresso ci è offerta dalle parole di Marc Bloch: «È necessario che nella natura umana e nelle umane società ci sia un sostrato immutabile», che legittima anche noi, donne e uomini del XXI secolo, a «porre agli antichi le domande che appaiono più pertinenti a noi moderni». Fiduciosa di questa potenza della tragedia, più che della solidità delle mie riflessioni, mi accingo a porgere a questo illustrissimo uditorio alcune suggestioni che la rilettura dellOrestea di Eschilo e, in particolare, delle Eumenidi offre a una giurista, che pratica le vie del diritto come studiosa nelle sue declinazioni costituzionali e come componente di quella Corte che sono onorata di presiedere. 1 Un passaggio di civiltà Eumenidi è la tragedia in cui, al termine della saga sanguinosa degli Atridi, un processo per matricidio pone fine alla violenza attraverso listituzione del tribunale, Come osserva Giorgio Agamben sulla scia di Nicole Loraux, lOrestea costituisce «levocazione della lunga catena di uccisioni nella casa degli Atridi e, insieme, la commemorazione del suo superamento attraverso la fondazione del tribunale dellAreopago, che porrà fine alla carneficina famigliare». In questo, ben si può dire che lOrestea celebri una svolta di civiltà. Eumenidi è la tragedia conclusiva dellunica trilogia che ci è pervenuta, è preceduta da Agamennone e dalle Coefore e vi si narra una storia di male che colpisce Ifigenia, Agamennone, Clitemestra, Oreste ed è provocata dallantica giustizia delle Erinni, antiche dee ctonie, mostruose figure femminili, legate al mondo sotterraneo e oscuro della notte, che scatenano la loro ira implacabile non appena si commette un delitto, soprattutto se è versato il sangue dei parenti. Se le prime due tragedie dellOrestea di Eschilo sono cupe e intrise di violenza, nella terza tragedia, le Eumenidi, il registro cambia. La vendetta si interrompe grazie allintervento di Atena dea della sapienza, scaturita dalla testa di Zeus la quale, per giudicare il caso di Oreste, istituisce un apposito tribunale, che ricorda la struttura dellAreopago, composto da dodici cittadini e presieduto dalla stessa Atena. Davanti a quel tribunale si celebra un processo: già in apertura, limputato riconosce di aver commesso il matricidio di cui è accusato; ma alla fine, nel momento della decisione, i voti sono pari, e si procede con lassoluzione di Oreste, perché Atena che presiede si schiera a suo favore e il suo voto pesa di più di quello degli altri membri. Nelle Eumenidi, la tragedia non finisce in tragedia. Oreste è prosciolto e lantica giustizia vendicativa delle Erinni subisce una profonda trasformazione. La dea Atena interviene non per elargire un atto di grazia verso limputato, ma per porre un nuovo ordine, che si affida anzitutto alla parola, al logos. La composizione e la rappresentazione dellOrestea si situano al culmine di un periodo di trasformazioni sociali e di riforme istituzionali che, dallepoca di Clistene a quella di Efialte, riguardano lintera struttura della città e interessano direttamente il ruolo dellAreopago, che si pone al centro delle nostre riflessioni. Con la riforma di Efialte del 462 si è «privato lAreopago della sua funzione di consiglio, di guardiano delle leggi per limitarlo ai suoi attributi giudiziari. Eschilo non sembra schierarsi né a sostegno né contro le riforme in atto. Al centro delle sue riflessioni si colloca la preoccupazione di scongiurare la stasis, la divisione e la lotta tra fazioni nella città e offrire un contributo alla costruzione di una comunità unita proiettata verso un futuro florido. Mio intendimento è sviluppare due ordini di considerazioni sollecitate dalla grande trasformazione di civiltà che si celebra nelle Eumenidi: Il primo riguarda le modalità di manifestazione della giustizia: dalla maledizione al logos. Il secondo attiene alle implicazioni della singola vicenda giudiziaria sulla intera polis. 2 Dalla maledizione al logos Nel passaggio dalla antica giustizia vendicativa al nuovo ordine fondato come dirà Atena «su un istituto di giustizia che resterà saldo per sempre», cioè il processo davanti a un tribunale, Atena non prende semplicemente il posto delle Erinni. Anzi: dopo aver udito la confessione di Oreste, ella si astiene dal giudicare da sola, per la complessità della situazione. «Sono argivo, e tu conosci bene mio padre, Agamennone, condottiero di flotte guerresche: con il suo aiuto rendesti Troia, la citta di Ilio, non più città. Costui perì in modo indegno, quando fece ritorno a casa: lo uccise mia madre, donna fosca di mente, avvolgendolo in astuti lacci, che attestavano la strage compiuta nel bagno. Ed io, esule prima di allora, tornai ed uccisi, non lo negherò, colei che mi partorì, con una uccisione che vendicava il mio padre amatissimo. Di ciò fu insieme con me autore il Lossia, che mi predisse sferzate di pene sul cuore, se non avessi agito contro i responsabili di queste azioni. Giudica tu se mi comportai secondo giustizia oppure no. Sono in tuo potere: qualunque cosa di me sarò consenziente» (vv. 456-469). Il primo atto, lapertura del processo vede Oreste riconoscere di aver commesso il matricidio, ma anche spiegare le ragioni che lhanno indotto a tale gesto estremo. Richiama lassassinio del padre e il suo tradimento; richiama il suggerimento di Apollo che lo indusse alla vendetta. Una tale complessità di situazione richiede un giudice altrettanto complesso: un tribunale composto da giudici giurati, scelti tra i migliori cittadini e presieduto dalla dea Atena. La questione è troppo grave perché si ritenga di farla giudicare da uomini; ma neppure a me è lecito dirimere liti di sangue scatenate da acuto rancore [ ] poiché la situazione è precipitata a tal punto, io sceglierò per gli omicidi giudici giurati e fonderò un istituto di giustizia che resterà saldo per sempre» (vv. 470-484). Nasce il tribunale degli uomini, presieduto dalla dea della sapienza. Nel processo che segue dominano il logos, la parola, il ragionamento, la persuasione, la prova. Il ragionare prende il posto dellistinto vendicativo. La pacatezza e la riflessione, quello della reattività. Largomentare e il motivare, quello del mistero. Le prove, la verifica dei fatti e delle circostanze prendono il posto del giuramento e di altre ritualità performative. Forte e netto è il contrasto tra lindicibilità delle Erinni e largomentare di Atena in tribunale. Per meglio comprendere questo passaggio, dobbiamo fare un passo indietro. La prima scena della tragedia ritrae le Erinni dormienti che emettono un cupo mormorio, «in una dimensione anteriore allarticolazione di un linguaggio vero e proprio» (V. Di Benedetto). La stessa vista delle Erinni riduce al silenzio, come ben sottolinea Silvia Montiglio: bisogna chiudere la bocca alla presenza delle Erinni. Non si può pronunciare un discorso e neppure proferire alcun suono. Nella medesima scena, quando la Pizia entra nel tempio di Apollo e scorge le Erinni, esplode in una esclamazione di terrore e impotenza: «Orrendo a dirsi e a vedersi» (v. 34). E la sacerdotessa non riesce a descriverle se non con una serie di termini e aggettivi di connotato negativo, come se la loro natura sfuggisse ad ogni descrizione verbale. Non sono donne, ma nemmeno Gorgoni; non si riconosce la razza di una tale congrega di esseri indefinibili: «dinanzi a questuomo dorme una strana schiera di donne adagiate sui seggi. No, non donne, ma Gorgoni le chiamo; anzi, neppure a figure di Gorgoni potrei paragonarle. [ ] Arpie [ ] ma queste sono prive di ali, e nere, e ripugnanti in tutto a vedersi. Russano esalando repellenti sospiri e dagli occhi stillano sgradevoli umori. Il loro addobbo non è quale conviene indossare né davanti a simulacri di dei né in case di uomini. Non riconosco la razza di una tale congrega, né so quale terra si vanti daver nutrito quella stirpe impunemente senza dover gemere pentita dellimpegno profuso» (vv. 48-63). La contrapposizione con Atena si staglia maestosa allinizio del processo. Atena chiede chi siano quelle creature mostruose e chiede che le sia tutto spiegato con un «discorso perspicuo»: «ATENA: Al vedere in questa terra una tale adunanza non provo paura alcuna, ma stupore appare ai miei occhi. Chi mai siete? A tutti insieme io parlo, a questo straniero seduto accanto al mio simulacro, e a voi [le Erinni]: a nessun essere generato somigliate, né mai foste viste dai numi fra le dee, né laspetto vostro può accordarsi con quello umano » CORO: «Apprenderai ogni cosa a breve » ATENA: «apprenderò, se mi si rivolgerà un discorso perspicuo» (vv. 408 ss.). «Un discorso perspicuo»: François Ost afferma che di tutti i temi di cui sono intessute le trame della trilogia di Oreste, quello della parola si rivela come il più decisivo. Anzi, egli suggerisce che esso è «anche più importante delle mutazioni del diritto che mette in scena lOrestea». Il Processo che segue è tutto basato sul dialogo, tra laccusa delle Erinni, la difesa di Apollo e Atena stessa. Dopo la confessione di Oreste cui abbiamo già accennato, segue laccusa delle Erinni, che rimproverano a Oreste di non voler prestare giuramento, cioè quella formula tipizzata espressa davanti alle divinità, che costituiva essa stessa un giudizio. Una pratica giudiziaria che prevedeva che laccusato giurasse la propria innocenza invocando la punizione divina in caso di spergiuro. Oreste non può giurare, perché non può negare di aver ucciso la madre. La pratica del giuramento richiederebbe una semplificazione della condizione di Oreste che non potrebbe rendere ragione della complessità del suo agire: egli è colpevole per aver commesso lorrendo fatto ma allo stesso tempo non lo è avendo dovuto eseguire la vendetta necessaria a punire i responsabili del vergognoso assassinio del padre Agamennone perpetrato con linganno. La giustizia delle Erinni è intessuta di giuramenti e maledizioni. La loro parola è afasica, frammentata, inanemente reiterativa, è una formula che nella ripetizione quasi magica e rituale trova la forza del suo inveramento e della realizzazione della giustizia; è una parola che non è in grado di argomentare, ma porta al limite estremo il suo potere performativo (J. L. Austin). Le Erinni sono figlie della notte. Il loro nome, giù sotto terra, è maledizioni. Questa è lunica parola che sono in grado di proferire. Se latto del dire ha sempre in sé una componente di fare, nella parola-giuramento e nella parola-maledizione delle Erinni, enunciazione e performatività sono del tutto coincidenti: la parola è ciò che compie e compie ciò che dice, fino alla totale eliminazione di quella sua capacità simbolica che permette lattuarsi del dialogo. La mancanza di parola e i suoni informi di queste creature mostruose segnalano limmutabilità insensata di una giustizia-vendetta che esige solo il versamento di altro sangue, la generazione di altro dolore, la proliferazione di altro male. Alle Erinni e al loro dire si contrappone Atena, che fonda tutta la sua azione sulla persuasione, Peithó, dea evocata esplicitamente alla fine del processo (vv. 970-975) quando la dea della sapienza ma insieme delle arti e della guerra celebra il trionfo di Zeus agoraios, epiteto che viene tradotto spesso in riferimento alla parola: «dio della parola», «patrono della parola», «ispiratore della parola». La nuova giustizia di Atena è tutta basata sul dire, sullargomentare, sul dialogare.

E nel nostro oggi non è difficile ritracciare leredità di quelliniziale istituzione umana, fondata con la pretesa di rimanere per sempre (v. 484) e di venire regolata da norme eterne nel tempo (v. 572), proprio in quei tratti del processo ove si coglie che il cuore del giudizio è la parola, largomentare razionale, la persuasione, la motivazione. La parola è data anzitutto allaccusa, alle Erinni: «È vostra la parola, dichiaro aperto il dibattito. Laccusatore parlando per primo fin dal principio può spiegare con esattezza il fatto» (vv. 582-584). Queste, parlando «concisamente» (v. 585), sottopongono laccusato a un interrogatorio, in un incalzare di domande, come in un processo anglosassone. Poi entra in scena il difensore, Apollo, proprio come in una sequenza processuale, dove lultima parola è sempre lasciata alla difesa. Una difesa che non nega i fatti, ma invita a comprendere le ragioni dellaccusato (vv. 614 -621). È dalla abilità della difesa, dalla potenza degli argomenti, dalla capacità di persuasione che dipenderà la condanna o lassoluzione dellimputato: «bada a come difendi costui perché scampi alla condanna» (v. 652), ammonisce Atena. È solo dopo che «si è dibattuto abbastanza» come dice ancora Atena (v. 675), al termine di un lungo confronto dialettico tra le parti in causa, che la dea invita i giudici a deporre il loro voto. Audiatur et altera pars: le regole processuali fondamentali del giusto processo basate sul contraddittorio, sono perfettamente ritracciabili in questo primo, mitologico, processo della civiltà occidentale. Qui, Eschilo mette plasticamente in scena latteggiamento dellascolto, la prima tra le virtù richieste a un giudice: ascoltare laccusa, ascoltare la difesa, ascoltare le parti, ascoltare i terzi interessati laddove è possibile, e infine, i componenti del collegio. Ascoltare, prima di tutto. Il pensiero del costituzionalista non può non correre con la mente allart. 111 della Costituzione italiana, introdotto, peraltro, nella sua formulazione attuale solo nel 1999: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Con la votazione, finita alla pari, Oreste è assolto, secondo le regole preannunciate in anticipo da Atena. Occorre «una parola di giustizia», come direbbe Paul Ricoeur. Una parola che si esprime nel processo e culmina nella assegnazione della pena o nellassoluzione. Una parola di giustizia. Giustizia e parola non possono procedere disgiunte: né nellazione dei soggetti processuali, né tanto meno in quella del giudice, chiamato a motivare e rendere ragione della decisione presa. Le decisioni giurisdizionali richiedono sempre di essere motivate. A seconda delle tradizioni, si trovano motivazioni succinte e quasi oracolari, come è nella pratica francese, o ampie, narrative, ragionate, come è in quella tedesca e anglosassone. O, ancora, si trovano motivazioni in cui è individuabile la voce di ciascun componente dellorgano giudicante le motivazioni seriatim o per opinioni separate e quelle in cui la Corte giudica con una sola voce come proprio della tradizione italiana. Qualunque sia lo stile decisionale, il giudice deve giustificare il suo decidere. Compito del giudice è rendere ragione di ciò che ha deciso. Farsi comprendere. Convincere. Persuadere. Nelle Eumenidi, ripetiamo, la tragedia non finisce in tragedia. Il finale del processo a Oreste è sorprendente e potrebbe aprire a una serie di considerazioni sulla colpevolezza e sulla responsabilità, sul valore della pena, sul rapporto tra pena e istituti di clemenza e tanto altro, che dobbiamo necessariamente consegnare ad unaltra futura occasione di riflessione. Ma cè un ultimo pensiero che occorre svolgere brevemente. 3 Giustizia individuale e armonia sociale Oreste è assolto, ma il compito di Atena non è finito. Pronunciata la sentenza, le Erinni reagiscono con rabbia alla assoluzione di Oreste, minacciando a più riprese morte e distruzione sulla città. Lo spirito vendicativo non accetta volentieri un atto di clemenza. E qui prende avvio un lungo dialogo che Atena intrattiene con le Erinni, per persuaderle a placare la loro ira, il loro risentimento, la loro umiliazione nel tentativo di convincerle a non distruggere la città. In questultima fase della tragedia si sviluppa un ulteriore passaggio della trasformazione della giustizia: si esplicita lelemento pubblico, comunitario, sociale insito nella singola vicenda giudiziaria. Così come la vendetta familiare degli Atridi aveva in sé un valore politico, perché trascinava tutta la città nellautodistruzione, similmente lassoluzione di Oreste si ripercuote sulla vita dellintera polis. Ogni controversia giurisdizionale reca sempre in sé una dimensione collettiva, che trascende la singola vicenda individuale. Sullo sfondo della catena degli omicidi che prostra la famiglia degli Atridi e che nasce dalla giustizia vendicativa delle Erinni si affaccia lo spettro della stasis, la lotta intestina della città che porta distruzione e morte. Per la polis, tanto è inevitabile la presenza del conflitto, quanto è vitale che esso non si tramuti mai in insanabile dissidio, che lo si superi perché la comunità non imploda sotto il peso di una guerra intestina che può avere come unica conclusione lannientamento di tutti gli attori, nellabisso di una violenza circolare che divide ciò che dovrebbe stare insieme, la comunità civile (communitas) e lindividuo (in-dividuus). La stasis, la guerra civile autodistruttiva, il dissidio irrimediabile tra fazioni contrapposte è da sempre il male più grande che possa affliggere una comunità politica: come ci ammonisce anche il XXVIII canto dellinferno di Dante che ritrae in una delle ultime e più profonde bolge proprio i «seminator di scandalo e di scisma», portatori di discordie, seminatori di divisione e di lacerazione nelle loro comunità. La punizione infernale di costoro consiste nellessere lacerati continuamente e per sempre nella loro stessa carne «ed eran due in uno e uno in due» (125) come Bertrand de Born, uno dei grandi poeti di lingua provenzale del XII secolo, condannato alla pena, come contrappasso, di portare in mano la sua testa mozzata, per aver incitato il figlio di re Enrico a ribellarsi contro il padre. La giustizia vendicativa distrugge insieme gli individui e la stessa polis. Per questo, tornando alla nostra tragedia, quando perso il processo contro Oreste le Erinni minacciano di spargere veleno nella città, Atena ingaggia un dialogo lungo e intenso con le dee funeste della giustizia antica, promettendo loro un posto nella città dove poter essere finalmente onorate dalla cittadinanza. Inizialmente, le Erinni non ascoltano e si limitano a ripetere, quasi una prolungata balbuzie maledicente, in quattro occasioni, due coppie di imprecazioni. Ripetono, sorde e inamovibili, il loro lamento e la loro maledizione. Di nuovo, emerge lincapacità di dialogare da parte delle dee della vendetta. È qui che la potenza della persuasione, del logos, della parola di Atena si volge al bene della città, attraverso la trasformazione delle Erinni in Eumenidi. Eumenidi, non più foriere di una giustizia della vendetta, della distruzione, della discordia, ma bene-fattrici, bene-ficate e bene onorate (v. 868), dove la reiterazione del prefisso eu- insiste sul bene di cui essere divengono partecipi e portatrici. La responsabilità di Atena non si esaurisce con la chiusura del caso di Oreste, ma deve assicurarsi che quella decisione garantisca il bene dellintera città. Nelle Eumenidi, non una nuova giustizia soppianta la vecchia; non una legge nuova prende il posto dellantica. Ma una trasformazione dellantica giustizia si realizza nel finale, in un superamento Aufhebung che conserva, senza liquidare (F. OST), tanto che, alla fine, Atena riserva alle antiche Erinni un posto in città; non le esilia, non le espunge. Come sempre, le tragedie hanno un finale aperto, che problematizza, più che indicare una retta via da percorrere. E così accade anche nelle Eumenidi, la cui conclusione si presta a diversi ordini di considerazioni. Mi limiterò a tre cenni conclusivi. Il primo, la trasformazione delle Erinni in Eumenidi e la loro permanenza nella polis indica un aspetto paradossale. Come magistralmente osservato da Paul Ricoeur, «anche le operazioni più civilizzate della giustizia, in particolare nella sfera penale, mantengono ancora il segno visibile di quella violenza originale che è la vendetta». Ed è la stessa Atena, subito dopo aver istituito il nuovo tribunale a consigliare «di non espellere dalla città tutto ciò che è pauroso» Anche nelle civiltà contemporanee la giustizia è inevitabilmente una espressione di forza. Certo, si tratta dellespressione di una forza necessaria per fini alti, costituzionalmente rilevanti, necessari nella convivenza sociale, volta allo scopo di garantire sicurezza e ordine, di prevenire il crimine e di sanzionare la responsabilità di chi si è reso colpevole. Per realizzarsi, la legge «prende qualcosa in prestito dalla violenza che intende combattere», come osserva di nuovo François Ost. Il secondo: la trasformazione delle Erinni in Eumenidi dice dellessenzialità di una buona amministrazione della giustizia per il buon funzionamento della città, come è magistralmente rappresentato nellaffresco di Ambrogio Lorenzetti che campeggia nel palazzo del Comune di Siena, noto come laffresco del Buon Governo. In questo dipinto si raffrontano due immagini della città: nella città ben governata Giustizia è incoronata, punisce e premia, ispirata da Sapienza, e genera Concordia. Nella città dominata dalla tirannide, Giustizia sta legata e nessun al ben comun già mai sacorda. Infine ed è il terzo e ultimo cenno conclusivo - è interessante notare che nellultima parte delle Eumenidi viene suggerito che il destino dellintera città è dello stesso segno del destino individuale del singolo reo. Lassoluzione di Oreste, che pure è reo confesso, non determina il disordine in città, come le Erinni sembrano minacciare, ma suscita una giustizia rinnovata, garanti le Eumenidi, buona per lintera città. Permettetemi a questo punto di concludere con un salto storico di circa 2500 anni e di spostarci nel Sudafrica degli anni Novanta. Fatti storici, non episodi mitologici, ripetono con la potenza della testimonianza vissuta queste grandi suggestioni radicate nelle origini della nostra civiltà. Vorrei offrirvi in questo nuovo inizio di vita accademica, alcune preziose parole di Albie Sachs, vittima dellapartheid in Sudafrica, non in quanto nero, ma in quanto freedom fighter, avvocato delle persone discriminate e violate. Sopravvissuto a vari attentati e a lunghe detenzioni, in cui, oltre ad aver subito lesioni gravi e gravissime, ha perso un braccio e la vista da un occhio, Albie Sachs diviene giudice costituzionale nel nuovo Sud Africa e autore di unopera autobiografica intitolata: The Soft Vengeance of a Freedom Fighter la «vendetta gentile di un lottatore per la libertà». In una sua indimenticabile pagina si legge: «Lidea dellocchio per occhio, dente per dente, braccio per braccio mi riempie di angoscia. È questo ciò per cui combattiamo? Un Sudafrica pieno di gente senza braccia e senza occhi? Cè ununica forma di vendetta» che può mitigare la perdita del mio braccio, ed è di natura storica: la vittoria di ciò per cui abbiamo lottato, il trionfo del nostri ideali». Una «vendetta gentile» è il suo principio ispiratore, una risposta al male che poco o nulla ha a che vedere con la vendetta distruttiva delle Erinni. Un principio nato nel dolore e nella solitudine di una stanza di ospedale dopo lattentato che lo aveva mutilato per sempre. È in quel frangente che Albie Sachs riceve una lettera in cui un amico gli scrive: «Non preoccuparti, Albie, ti vendicheremo». «Mi vendicherete? Pensai. Andremo in giro a mozzare braccia alla gente? Ad accecare un occhio a chi mi ha accecato? È questo il Sudafrica che vogliamo? Se avremo libertà, democrazia, lo Stato di diritto: ecco, allora io sarò vendicato: sarà la mia soft vengeance, la mia vendetta mite». È lo stesso impeto umano che indusse Liliana Segre, allora ragazza 14enne detenuta nel campo Malchow a non raccogliere la pistola che un carceriere nazista aveva lasciato cadere davanti ai suoi piedi mentre si affrettava a fuggire allarrivo dellArmata Rossa. Così commentava, qualche giorno fa, la senatrice a vita ai ragazzi delle scuole milanesi: «Da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace che sono anche adesso». Solo un vissuto così può divenire scaturigine di una concezione della giustizia davvero rinnovata, che guarda al futuro piuttosto che pietrificarsi su fatti passati che pure sono incancellabili. È una giustizia volta a ri-conoscere, ri-parare, ri-costruire, ri-stabilire, ri-conciliare, re-staurare, ri-cominciare, ri-comporre il tessuto sociale. È una giustizia caratterizzata dal prefisso ri- che guarda in avanti e allude alla possibilità di una rinascita: senza cancellare nulla anzi ri-cordando tutto apre una prospettiva nuova per la singola esistenza individuale e per lintera comunità

Scarica il testo

fonte Radio Radicale